本文转自:人民网-湖南频道

秋日的澧县甘溪滩镇,马踏溪中药材特色产业园里绿意盎然,枳壳树下的石菖蒲长势正盛,土鸡在林间踱步觅食,构成一幅“林药共生”的生态画卷。这片曾散落着1200亩抛荒林地的山区,如今已成为国内首个林下石菖蒲人工标准化种植基地。

为什么要发展林下经济?怎么发展林下经济?深耕8年,湖南海福农业发展有限公司(下称“海福农业”)以“公司+村集体经济+合作社+农户”的创新模式,蹚出一条生态保护与乡村振兴协同推进的“澧县路径”。

(企业创始人游婕(左二)与农民一起收获石菖蒲。受访人供图)

慧眼识草:从野生资源到产业根基

海福农业与石菖蒲的结缘,始于一次兼具情怀与远见的考察。公司创始人游婕的父亲曾长期参与基层工作,他目睹了野生石菖蒲因生态破坏和过度采挖日渐匮乏的现状,也发现了这种植物兼具药用、景观与生态价值的独特优势——其根茎可入药,常用于心脑血管疾病治疗,植株能固土护岸,形态还可作观赏盆景。

“当时考察时就认准了石菖蒲,它的药用性、景观性都很突出,加上澧水流域的生态环境特别适宜生长。”游婕回忆,2017年12月公司成立之初,村民们听闻发展中药材产业的想法,纷纷主动参与,合作社首批便吸纳100多名成员,企业股东也有10余人,形成了村民集体集资共建的初创格局。

创业之路并非坦途,3700亩土地流转的难题率先摆在眼前。农户信任不足、土地权属复杂是山区产业发展的共性瓶颈。海福农业给出的解决方案,是将村集体经济深度嵌入产业链条:由村集体牵头归集土地经营权,公司与村集体签订整村流转协议,再通过合作社组织农户参与管理。

“关键是用诚意和实惠打动农户。”游婕介绍,公司给出的土地流转费每年每亩500元,远超当地200-300元的平均水平;管理团队全部由当地有影响力的人士组成,加上创始人积累的本土声望,快速消解了农户的疑虑。最终,不仅顺利完成土地流转,更奠定了“产业全民参与、利益村民共享”的发展基调。

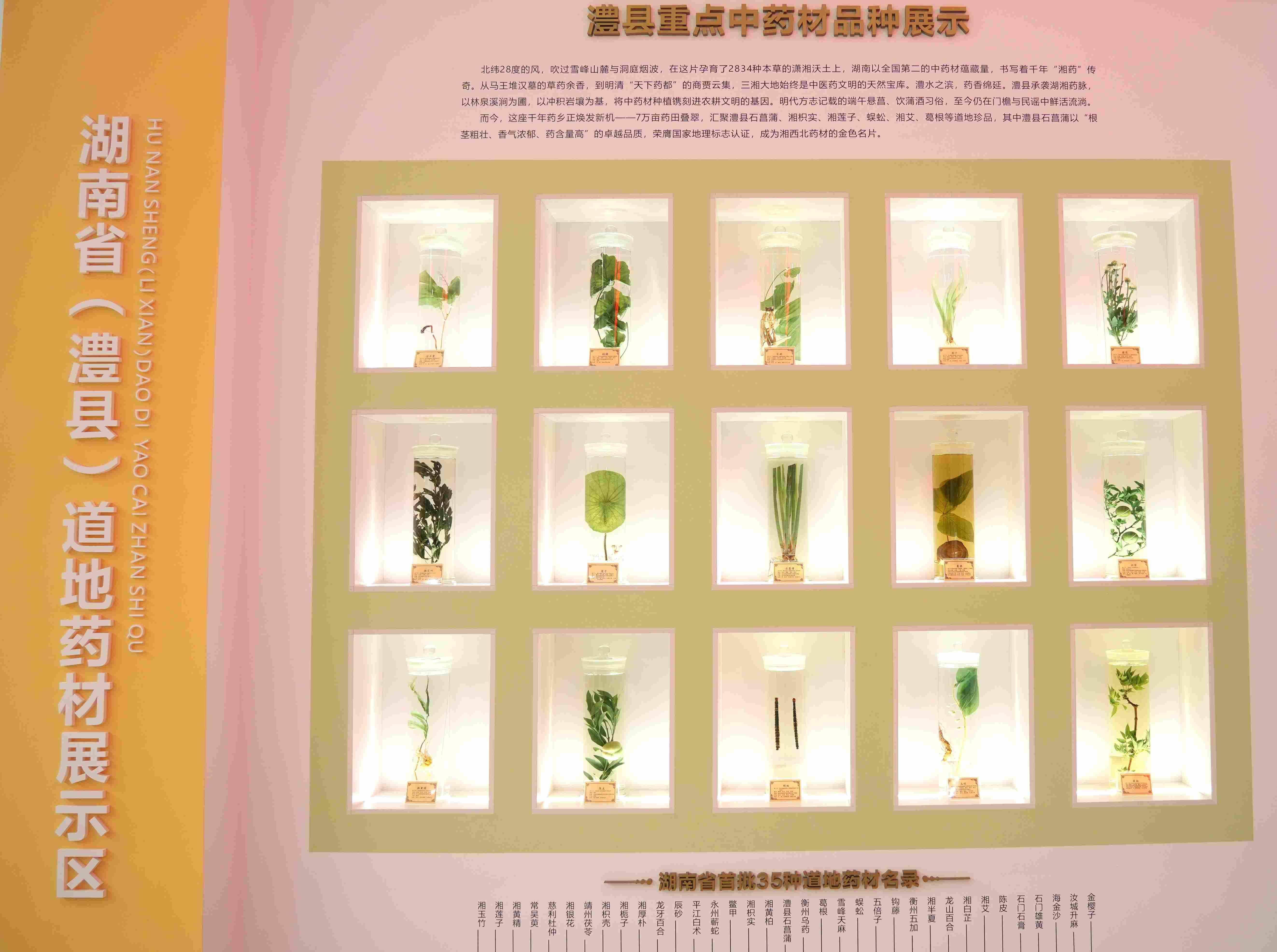

(澧县重点中药材品种展示。高源鑫摄)

政企同心:政策赋能破解发展瓶颈

海福农业的成长轨迹,始终与省市县三级政府的政策支持同频共振。从科技攻关到品牌创建,从资金配套到就业帮扶,政企联动的合力为产业发展注入了强劲动能。

在科技赋能层面,政府搭建的平台成为企业链接高端资源的“桥梁”。通过湖南省科技厅的科技特派员项目,海福农业与省农科院黄艳玲副研究员团队建立合作;借助市县组织的产业培训,公司结识了湖南农大彭国平教授、省农科院朱校奇研究员等专家,组建起核心科研团队。在专家指导下,公司编制了《枳壳林下石菖蒲种植技术规程》湖南省地方标准,创新的仿日照低温烘烤技术攻克了传统加工的弊端,使石菖蒲挥发油含量稳定在1.7%-2.4%(远超药典1.3%的标准),β-细辛醚含量达到药典标准的4倍以上,产品被客户誉为“国内最好的石菖蒲初加工产品”。

品牌建设中,政企协同的效应更为显著。2021年,“澧县石菖蒲”获国家农产品地理标志登记,成为常德市唯一一个种植类中药材地标产品;2023年,在市、县人社部门指导下,“澧县石菖蒲工”特色劳务品牌获批创建。品牌价值快速释放:地标资质使产品在定价上较普通药材高出15%-20%,渠道拓展中更易进入大型药企采购体系;劳务品牌则让技能培训更具公信力,2024年全县组织培训667人次,带动3000多人从业,人均增收2.2万元。

投融资领域的创新破解了“钱从哪来”的难题。澧县城区林下中药材标准化示范区采用“社会资本主导70%+政府项目资金配套30%”的模式,政府负责基础设施配套与土地归集,企业专注种苗培育、技术输出与市场运营。这种模式既保障了社会资本的盈利空间,又通过设施前置、以奖代补等方式实现公益属性,目前已完成1100亩种植,成为全省林药经济样板。

富民兴村:从“土地流转户”到“产业从业者”

“以前种田,一年到头剩不下几个钱,现在流转40亩地给公司,同时夫妻俩在园区务工,一年收入能超6万元。”马溪村村民孙际秀的经历,是海福农业带动农户增收的生动缩影。她自己负责合作社食堂的伙食,她的丈夫同时参与工程建设(日薪110-120元),采收期还能按斤计酬,旺季一天收入可达两三百元。

这种“土地流转+务工增收+分红获利”的多元增收模式,已覆盖澧县多个乡镇。截至2024年,海福农业通过土地流转、劳务用工等方式累计为农户发放资金3000多万元,仅马溪村就带动112个脱贫户分红超200万元,村集体经济年增收稳定在30万元以上。立体种养模式更让土地效益倍增,“林药鸡”“粮药鸡”等模式带动农户每亩年增收1.5万元以上,抛荒地变成了“致富田”。

产业发展不仅鼓起了农户的腰包,更改变了乡村的面貌。“收入高了,村民房前屋后都收拾得干干净净,村容村貌焕然一新。”游婕说,随着“澧县石菖蒲工”劳务品牌影响力扩大,越来越多外出务工人员返乡就业,为乡村注入了活力。目前,产业园已辐射带动全县石菖蒲种植超5000亩,年总产值达1.2亿元,形成了“龙头企业+基地+农户”的产业集群。

(马踏溪中药材特色产业园全景图。受访人供图)

链上升级:从单一种植到全链布局

在海福农业的展厅里,石菖蒲鲜品、干品与葛根粉、菖蒲鸡等产品琳琅满目,墙上的“品牌矩阵图”清晰展现着产业升级路径:以“澧县石菖蒲”地标为基础,以“马踏溪”“福之溪”企业品牌做品质支撑,以“澧县石菖蒲工”劳务品牌聚人才,三者协同构建起核心竞争力。

“地标是‘金字招牌’,企业品牌是‘质量承诺’,劳务品牌是‘人才基石’。”游婕解释,这种布局让产业从种植端向加工、研发、销售延伸。目前,公司已建成年加工能力2000吨的初加工基地,正在与本土化妆品企业合作开发石菖蒲护肤产品,与科研机构探索生物农药、肥料等新用途。在药食同源领域,葛根粉、葛根酥等产品已面市,葛根槟榔替代产品的研发正在推进。

更长远的规划在于“产业+文旅”的深度融合。依托“湖南省首批中医药康养旅游精品体验基地”资质,海福农业正联动城头山景区、天供山森林公园、溪上美术馆等资源,打造“两天一夜”的康养旅游线路。“我们要以中药材产业为载体,整合红色教育、科普研学、田园度假等业态,让文旅收入反哺种植与研发。”游婕说,目前与县内高中合作的研学课程已在设计中,未来将融入湘西北旅游康养圈。

(甘溪滩镇旅游发展概念规划。高源鑫摄)

示范引领:打造可复制的“澧县经验”

站在新的发展起点,海福农业的目标清晰而坚定:到2027年底,带动林下中药材种植面积达2万亩,年产鲜品4000吨,助力澧县建成“中国石菖蒲之乡”。为实现这一目标,公司已启动育苗大棚建设,提升种苗产能与成活率;搭建三级技术服务体系,确保新增面积的标准化覆盖;拓展精深加工市场,破解“重种植、轻加工”的行业痛点。

作为国家高新技术企业、市级龙头企业,海福农业的实践已成为全省林下经济的“可复制样本”。其核心经验在于:以村集体为纽带破解“企业带农户”的管理难题,以政企协同突破科技与资金瓶颈,以品牌矩阵构建产业竞争力,以生态种养实现可持续发展。正如澧县农业农村局负责人所言:“这种模式既保住了绿水青山,又带来了金山银山,为乡村振兴提供了坚实的产业支撑。”

澧水汤汤,仙草飘香。从一株野生石菖蒲到一个百亿级产业的雏形,从一片抛荒地到乡村振兴的样板田,海福农业的故事印证了绿水青山就是金山银山的深刻内涵。在政企同心的合力下,这片湘西北的山区正崛起为道地药材的主产区、生态农业的示范区,书写着乡村振兴的新篇章。(高源鑫)

正规股票配资官网,股市如何加杠杆,山西股票配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。